ESCRIBIR AL AIRE

Marzo y abril de 2020 - 32 apuntes

Antonio Sandoval Rey

1

En el tejado de enfrente, las matas de helechos polipodios bailan con cada ráfaga de viento. En su envés, como botones en una casaca decimonónica, filas de esporangios. De cada uno de ellos parten, partieron o partirán hacia la atmósfera infinidad de esporas. Alguna de ellas, si lo quiere el azar, puede ser arrastrada muy, muy lejos. Si tiene suerte, caerá en un lugar propicio para arraigar.

«Cú-cuuu... Cú».

Tórtola turca.

Se ha posado en una antena. En Alemania la llaman Die Fernsehtaube, «La tórtola de la televisión», por su costumbre de cantar desde este tipo de atalayas.

Esta especie fue descrita para la ciencia en 1838 como Columba decaocto por el célebre zoólogo húngaro Imre Frivaldszky. Reinaba entonces en su país Fernando de Habsburgo-Lorena y Borbón-Dos Sicilias, segundo emperador de Austria, título creado para sustituir al Sacro Imperio Romano tras la reorganización napoleónica de Alemania en 1806.

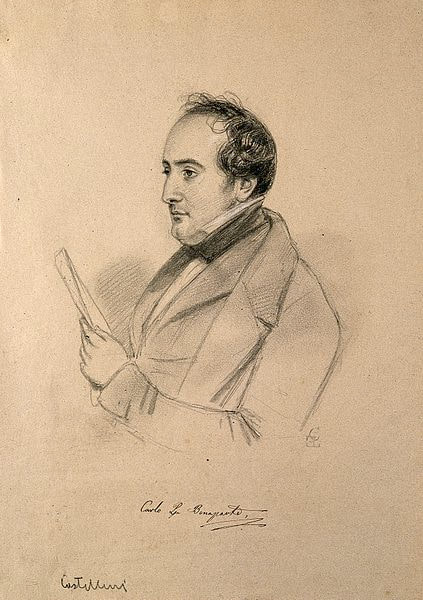

El nombre científico de la tórtola turca cambió a Streptopelia decaocto después de que Charles Lucien Bonaparte, ornitólogo sobrino de Napoleón y II Príncipe de Canino y Musignano, acuñase el género Streptopelia para separar las tórtolas de las palomas: στρεπτός (streptos) significa en griego «collar» y πέλεια (pelia) «paloma».

Charles Lucien Bonaparte incluyó varias tórtolas americanas en un género aparte, que denominó Zenaida.

Así se llamaba su mujer: Zenaida Leticia Julia Bonaparte.

Prima suya, Zenaida era la segunda hija de José Bonaparte, aquel hermano mayor de Napoleón que reinó en España como José I, popularmente Pepe Botella, entre 1808 y 1813. Decían los pasquines de entonces: «Cada cual tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerte».

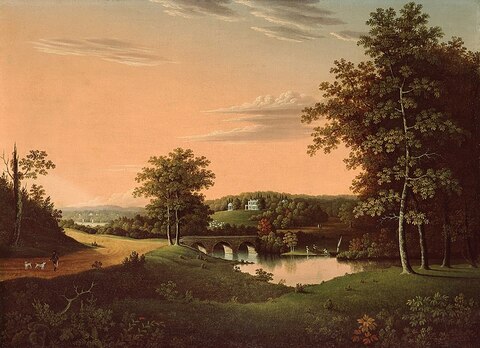

Su supuesta adicción por los licores no privó a José de ganarse una merecida reputación como Casanova de su tiempo, ni de atesorar una fantástica fortuna (se dice que en buena parte fruto del pillaje de las joyas de la corona española cuando escapó de Madrid), que le permitió vivir a lo grande en su exilio en Point Breeze (Bordentown, Burlington, New Jersey; a pocas horas de Nueva York) de 1814 a 1839.

Apenas terminada de construir en su estructura definitiva, Point Breeze ya se consideraba la «segunda mejor casa de Estados Unidos». Y eso, porque la primera debía seguir siendo la White House presidencial.

Su biblioteca era la más impresionante del país. Su colección de arte, la más valiosa: da Vinci, Rubens, Rembrandt, Vernet, Tiziano, Canaletto, Velázquez... Sus jardines incluían un gran lago artificial con varias islas y con cisnes traídos de Europa. También un amplio puente, un mirador, un laberinto de túneles subterráneos y unos jardines infinitos inspirados en los de El Escorial.

Allí se fueron a vivir una temporada, con el padre de ella y recién casados, Charles Lucien y Zenaida Bonaparte. Corría el año 1822.

Durante su travesía hacia Estados Unidos, Charles Lucien recolectó en mitad del Atlántico unas aves hasta entonces desconocidas para la ciencia. Eran unos paíños parecidos a los europeos, sólo que algo mayores, y con las palmeaduras de llamativo color amarillo. Instalado ya en Point Breeze, decidió llamarlo Procellaria oceanicus en latín, y en inglés Wilson's Storm Petrel, en homenaje al ornitólogo Alexander Wilson, cuya obra admiraba.

Hoy el paíño de Wilson se denomina Oceanites oceanicus. Decenas de miles de ellos pasan frente a Europa, sobre todo frente a Galicia y Portugal, parte del verano y el otoño. Luego se van a criar a la Antártida.

Lejos de dedicarse sólo a la buena vida, Charles Lucien empleó su tiempo en aquel país a actualizar precisamente la obra magna de Wilson, quien había fallecido en 1813 de «disentería, exceso de trabajo y pobreza crónica». Titulada Ornithology or History of the Birds of the United States, era el compendio más completo de cuanto se sabía hasta entonces de la avifauna norteamericana. También estudió, clasificó y reclasificó las especies conocidas y desconocidas que iba encontrando en sus estudios ornitológicos.

En los años sucesivos, tanto allí como de regreso a Europa, investigó y escribió sin tregua. Le debemos la descripción de 165 géneros (Zenaida en 1838), 203 especies y 262 subespecies de aves.

Imaginemos a Charles Lucien y Zenaida, primos y recién casados, paseando del brazo por la fantasía que el padre de ella había creado en Point Breeze.

2

Hace una semana que desembarcaron en Filadelfia. Lo que han ido encontrando desde que llegaron sobrepasa las expectativas de ambos. No hay descanso para las sensaciones, las inquietudes culturales y científicas, incluso las políticas: visitan esa mansión algunas de las figuras públicas de la joven democracia que es Estados Unidos.

Se han alejado para estar un rato a solas antes de cenar. Los jardines que recorren son un puzle vegetal para los sentidos. En el lago se reflejan árboles y nubes. Charles Lucien permanece atento a los sonidos de las aves que van encontrando. Zenaida, en silencio, recuerda a su hermana Charlotte, con la que el año anterior posó para un retrato que les hizo David.

Pasa entonces volando ante ellos una pequeña paloma. A Charles Lucien le recuerda mucho las tórtolas europeas. Se posa en la rama de un roble. Canta como si ululara una pregunta.

A Zenaida le hace mucha gracia. «¿Cómo se llama?», pregunta a su esposo. Este arranca con una larga parrafada sobre las Columbidae que incluye citas de Linneo, Leach y otros autores, así como varios latinajos. Habla y habla. Zenaida deja de escucharle. Es mucho más interesante lo que dice la palomita.

Hoy la zenaida huilota en castellano, Mourning Dove en inglés y tourterelle triste en francés, se denomina en latín Zenaida macroura. Charles Lucien sólo se calla cuando abre sus alas de nuevo y vuela hasta desaparecer por entre los árboles.

3

Cuando Zenaida Leticia Julia Bonaparte sólo tenía 5 años, su padre José ya pensó en casarla, una vez fuera mayor de edad, con su sobrino Charles Lucien, hijo de su hermano Lucien. La idea era reforzar la estirpe napoleónica (su familia siempre soñaría con mantener el poder, y luego con recuperarlo) casando a sus dos hijas con hijos de dos de sus hermanos. Así sucedió, como hemos visto. El matrimonio tuvo 12 niños y niñas.

Pero con el tiempo Charles Lucien se convirtió en un acérrimo republicano.

En 1849, tras dos décadas viviendo en Italia, participó activamente en la defensa de la efímera República de Roma. Su primo Napoleón III, casado con la española Eugenia de Montijo, envió a 40.000 soldados a aplastarla. Charles Lucien tuvo que exiliarse un año. A continuación se instaló con su familia en París. Poco después, describió para la ciencia una de las aves más fascinantes que existen, exclusiva de Papúa occidental. La costumbre era entonces dedicar las especies más vistosas recién descubiertas a algún rey, reina o aristócrata. Pero eso a él le irritaba sobremanera. Así que eligió nombrar a ese pájaro Cicinnurus respublica. En castellano, ave de paraíso republicana.

Murió con 54 años, en 1857. Sólo sobrevivió tres a Zenaida. Napoleón III seguiría en el poder trece años más, hasta que la llegada de la Tercera República en 1870 lo envió a su propio exilio en Londres. Francia no ha vuelto a tener rey.

Zenaida y Charlotte Bonaparte (Jacques-Louis David, 1821) y Charles Lucien Bonaparte (C.E. LIverati, 1841). Wikipedia Commons.

4

Cuando perdura el ambiente seco, los helechos polipodios acaban convertidos en algo parecido a una hojarasca seca y quebradiza.

Al regresar la lluvia, se yerguen de nuevo con una lozanía envidiable.

Volúmenes rectangulares. Tejados de pizarra, de tejas, de uralita. Chimeneas. Muros, paredes, fachadas, bajantes, bocas de ventilación. Terrazas, balcones, alféizares. Colores blancos. Colores grises. Colores casi negros. A lo lejos, un par de espigas de iglesias fabricadas en piedra hace muchos siglos, las copas de algunos árboles, una sección de mar que puedo tapar con dos dedos estirando el brazo.

Y muchísimas antenas. Cada poco levanto la vista de este ordenador para buscar aves posadas en ellas.

Vivo en el centro de A Coruña, junto a una de sus arterias comerciales. Cada día pasan junto a mi casa miles de personas.

Pasaban, debí escribir. Esta temporada mi barrio está tan vacío como tantos otros de casi todas las ciudades del planeta.

Nunca como hasta ahora escuché tan nítidos los cuatro caños de la fuente de mi plaza.

Las gaviotas patiamarillas no dejan de interpelarse. Oigo además un estornino negro, un gorrión común, un colirrojo tizón, una lavandera blanca, una paloma torcaz, una tórtola turca.

De vez en cuando pasa un coche por la calle empedrada que tengo al otro lado, junto a una plaza en la que se mecen varios arbolitos. Crecen junto a una iglesia, la de San Andrés, en la que nadie entra estos días. Tampoco en los comercios de alrededor, cerrados a cal y canto.

A lo largo de mi vida he pasado centenares de jornadas frente al océano abierto, trabajando en el seguimiento del paso de aves marinas. En casi todas ellas he contado entre varios cientos y muchos miles de alcatraces, pardelas, charranes, págalos, negrones... Pero también ha habido días sin ver apenas más que las olas, el horizonte, las formas de las nubes, algún barco y una o dos gaviotas. No por ello he dejado de considerarme igual de afortunado. De lo que más he disfrutado en esas horas sin migración, siempre solitarias, es de algo parecido a la inminencia. El paisaje oceánico está tan vacío que todo puede suceder. Por ejemplo, un comienzo. Eso lo que me mantiene atento, expectante.

En momentos de la vida parecidos a este, pienso siempre en lo mismo: si existieran unos prismáticos para mirar al futuro lejano, ¿qué vería? También encuentro, siempre, la misma respuesta: pero si ni siquiera te puedes fiar de esas lentes que dicen ser capaces de asomarte al pasado. ¡Ni siquiera al más reciente!

Los polipodios siguen bailando al viento, como si tal cosa.

5

Esa fuente de mi plaza, del Sol, de la Fama o del Ángel, o también de San Andrés, que de todas estas maneras se ha llamado, fue creada en 1794 (Francia estaba en el ecuador de su Revolución, y Napoleón aún no se había casado con Josefina) e instalada en otra calle próxima. Allí fue testigo, en 1854, de la mayor epidemia moderna sufrida por esta ciudad, provocada por la bacteria del cólera y originada poco antes en Asia. Llegaron a morir hasta 300 personas al día, de un total de en torno a 24.000 habitantes. Aquel mismo año de 1854, el italiano Filippo Pacini aisló el bacilo del cólera. Su hallazgo fue ignorado por la ciencia de su tiempo. En 1883 el alemán Robert Koch hizo, de manera independiente, el mismo descubrimiento, que ya sí sería tenido en cuenta en adelante para combatir la enfermedad. Tres años antes, en 1880 (la Tercera República Francesa cumplía ya diez años), la fuente del Sol, de la Fama o del Ángel había sido trasladada a mi plaza.

Ahí sigue.

Mi hijo Pedro y yo echábamos a navegar barquitos de papel en las aguas de esa fuente cuando él era más pequeño. Las palomas se posan en sus caños a beber. Agachan hasta ellos sus picos y se refrescan con un esmero que recuerda a los clientes de un balneario cuando toman sus dosis de aguas medicinales. Luego se quedan como asombradas del frescor que desciende a sus pechos.

Ahora tengo dos de ellas a unos metros, en el alféizar de enfrente. Como casi todas las de su linaje (pertenecen a la variedad semidoméstica de la salvaje paloma bravía Columba livia, que originalmente criaba en acantilados y cortados), esta pareja mantiene una relación monógama basada en la fidelidad, o casi. Expresan ese vínculo en cualquier momento del año. Lo hacen bailando y cantando.

Comienza el macho con un arrullo grave y acompasado, algo aguardentoso. Sin dejar de cantar, alardea a continuación de pecho hinchando las plumas de su cuello, inclina la cabeza con ceremonia y se gira para exhibir su figura y lo bien planchado que lleva el traje. Abre su cola en abanico. La pasea por el suelo como el extremo de una capa. Si la hembra se aleja indiferente, la sigue sin aparentar desencanto. Si ella decide que ha estado bien, unen primero sus picos y luego se pegan un revolcón. Al terminar, el macho aplaude con las alas.

6

Alrededor de la fuente de mi plaza crecen cuatro árboles. Uno es más joven que los demás: ocupa el lugar de otro que enfermó hace tiempo y tuvo que ser talado. Muchos días, cuando salgo por la puerta de mi edificio, me detengo ante ellos y me los quedo mirando. Sus frondas se elevan hacia el cielo con esa delicadeza vegetal capaz de tejer una urdimbre perfecta de luces y sombras en la que las ramas no se tocan pero sí se mezclan. Sus raíces se ocultan bajo el piso empedrado. Allí buscan su alimento entre cañerías, tres depósitos soterrados para dejar la basura, a saber cuántos metros de cableado y una red de tuberías para conducir el gas.

Sólo desde hace menos de treinta años viene la ciencia revelando la increíble malla de comunicación que los árboles de los bosques, así sean de diferentes especies, establecen entre sí. Lo hacen sobre todo a través de sus raíces y de redes de micelios de hongos. Se transmiten alfabetos químicos que todavía intentamos comprender. Intercambian nutrientes. Se cuidan. Practican una simbiosis que ha transformado radicalmente nuestro mismo concepto de bosque. Tras leer sobre todo eso, ya no miras hacia un robledal, un hayedo o un pinar, y ves un desorden de individuos en constante competición por los mismos recursos. Comprendes algo muy diferente a cuanto creías. Y ese algo, inevitablemente, te plantea muchas preguntas. Por ejemplo, acerca de las formas humanas de convivencia. Y no sólo con los de nuestra propia especie. También con todas las demás.

¿Habrán establecido contacto bajo el empedrado los cuatro árboles de mi plaza, alrededor de esa fuente cantarina?

Entre sus ramas, los gorriones y los jilgueros sí lo hacen. También conmigo, por muy lo mismo que les dé. Igual que los estorninos o las tórtolas turcas y las torcaces, ellos cantan para ellos, y yo les escucho para mí.

La misteriosa malla que nos une, que provoca y mantiene estos y otros intercambios, no es por invisible menos real.

¿De qué está hecho este otro alfabeto?

¿Cómo son sus raíces, sus micelios?

Mientras intento cartografiarlos con estos párrafos, intuyo que en el futuro este tipo de conexiones va a tener mucha más importancia que hasta ahora. Este encierro responsable nos las limita tanto que las sentimos más necesarias que nunca. En cuanto podamos, saldremos en su busca para abarrotar con ellas nuestros nodos.

7

Reduzco cuanto puedo mi ingesta diaria de noticias y opiniones.

Me refugio en la familia, en las lecturas. Hoy además en Albinoni y Brahms.

Y en la ventana.

Llega uno de los estorninos negros de mi barrio y se posa en la antena que tengo justo delante. El viento es hoy apenas una brisa. El cielo está ocupado por un estrato uniforme, lácteo.

El estornino eleva su pico amarillo a esa nube infinita y comienza a cantar. Cierro los ojos. Me entrego a su voz con la misma expresión con que otras mañanas me he administrado la Vitamina D solar.

Cada vez que escucho a uno de estos pájaros, intento advertir en su repertorio algún sonido familiar. Suelen imitar a otras aves, e incluso de ruidos artificiales, como la sirena de una ambulancia.

Hasta ahora no he sido capaz de reconocer nada. Me es igual. Escucho su discurso musical, sólo en apariencia algo deshilachado y chapucero, y pienso en cómo en sus notas, silbos y chasquidos está escrita parte de su memoria vital. No sé si incorporan esas melodías ajenas de manera selectiva, tras un esmerado triaje, o si lo hacen como cuando me sorprendo a mí mismo canturreando en la ducha la sintonía de un anuncio. Quizá las dos cosas. Tienen cierta tendencia a la composición. Se ha sabido que los machos demuestran a las hembras su calidad como potenciales padres mediante la disposición, en el nido que ellos mismos fabrican, de hojas verdes y frescas que van sustituyendo según amarillean. Luego, cuando una hembra decide que ese es el mozo con quien va a compartir crianza, es a ella a quien le toca demostrar capacidades. Lo hace con plumas (1).

8

Abro los ojos. No cesan de pasar palomas. Todas parecen llevar mucha prisa.

Si fueran mensajeras, pensaría que mis vecinos se comunican por esa vía secreta, que ninguna potencia estatal o empresarial puede espiar.

Intento enterarme de algo a través de sus líneas de vuelo, sus aleteos, las formas de cada bandada.

Irak, hace 6.500 años: alguien las estaba retratando en una tablilla de barro húmedo cuando han levantado repentinamente el vuelo. Las observa evolucionar bajo el sol, más y más altas. Piensa en cómo representar las sensaciones que esa imagen despierta en su alma.

En el S. 23 a. C. la princesa acadia Enheduanna, poeta, astrónoma y sacerdotisa, escribió allá mismo los primeros versos que se conocen. Lo hizo en ese alfabeto cuneiforme que tanto recuerda a las huellas de las aves en una orilla de limo. Sus versos están llenos de alas. También los de la epopeya de Gilgamesh, el primer gran poema épico, escrito más de dos milenios después. Uno de sus capítulos narra el diluvio universal. Una catástrofe humanitaria «de proporciones bíblicas», que diríamos hoy. Sólo que ese relato se anticipa y probablemente inspira el de la Biblia. Gilgamesh acude al sabio Utnapishtim en busca de ayuda para ser inmortal. Este le cuenta cómo el dios Enki le salvó la vida en aquel trance al ordenarle construir un barco y subir a él todas las especies conocidas. Llovió y llovió. «Cuando llegó el séptimo día, saqué una paloma, la dejé en libertad: la paloma partió pero después regresó: no encontró donde posarse, así que volvió a mí. Saqué una golondrina y la dejé en libertad: la golondrina partió pero después regresó: no encontró un sitio donde posarse, así que volvió a mí. Saqué un cuervo y le dejé en libertad: el cuervo partió, vio que las aguas se retiraban, encontró comida, y no regresó a mí!».

Las palomas se quedaron junto a los humanos. Las golondrinas se dedicaron a viajar con las estaciones. Y los cuervos... ¡Ah, los cuervos! Hace demasiado que no veo uno.

Las leyendas mesopotámicas explicaban así las causas de aquel diluvio: tras ser creada por los dioses a fin de que trabajase para ellos, la humanidad comenzó a multiplicarse. Tanto, que acabó por resultar demasiado ruidosa para los oídos divinos. No había quien durmiera. Se intentó reducir su número con una epidemia. Nada. A continuación, con una sequía. Tampoco. El número de hombres, mujeres y niños no se reducía como debía. Sólo desatar el diluvio alivió, por un tiempo, la situación.

9

Leo otras historias en los mensajes que las palomas dibujan en mi ventana.

Una muy blanca me habla del Espíritu Santo cristiano, y a la vez de la diosa sumeria Ishtar, y de la griega Afrodita. Otra, al girarse repentinamente, de Picasso, quien estudió de niño en esta ciudad. Su padre era colombófilo. También lo fue Darwin, quien se sirvió de los cruces entre diversas variedades de palomas para argumentar ese hallazgo del pensamiento que cambió para siempre nuestra concepción de la vida.

Otra paloma, muy veloz, me avisa de cómo la agencia de noticias Reuters comenzó su actividad con mensajes financieros que ataba a las patas de parientes suyas entrenadas para este fin. Antes lo habían hecho los egipcios para intercambiar novedades imperiales, los fenicios con las comerciales, y los griegos con las olímpicas. Y todos ellos y otros con las militares. Julio César disponía de un ejército de palomas mensajeras. También Haníbal. Y Gengis Khan. Celebridades del estilo de la reina Isabel II de Inglaterra, Mike Tyson o Maurizio Gucci han sido coleccionistas de estas aves.

«¡Eh, el de la ventana!», me informa otra paloma más, esta casi negra, «¿Sabías que en la antigüedad europea los brujos y brujas de peor calaña eran capaces de convertirse en diferentes aves, pero nunca en palomas?».

Hay palomares y columbarios por toda la geografía europea. Hace poco estuve en uno de los más sorprendentes que he visitado. Se tiene por el mayor jamás construido. Está cerca de Barbate, en Cádiz. Junto a lo que hoy es un establecimiento de turismo rural, se conserva una especie de pequeña ciudad de terracota, construida en el S. XVIII. En sus calles, de 11 metros de alto, sigue habiendo 7.700 huecos para nidos de palomas, ahora vacíos. Se producían allí de 10 a 15 toneladas anuales de guano. Con su Nitrato de potasio y otros componentes se fabricaba pólvora para el ejército: qué paradoja, para el ave emblema de la paz. También se utilizaba como abono para el cultivo de cáñamo y tabaco. Luego estaban la carne de aquellas aves, y de nuevo su función como mensajeras.

Llega una de las palomas que andan siempre por aquí y se posa entre los helechos polipodios. Es blanca, con manchitas negras. Tiene un marido muy oscuro. Tras un par de minutos contemplando el paisaje, y también a mí, se pone a arreglar su plumaje.

¿Serán ya, a estas alturas, capaces de reconocerme las palomas de mi calle, igual que yo las reconozco a ellas, tras tantas horas como llevo asomándome a este cuadrado en esta fachada?

Hace poco se reveló cómo las palomas semidomésticas pueden reconocer las caras de las personas. Ni siquiera se dejan engañar por el cambio de ropa.

El experimento, realizado en París, tuvo como protagonistas a varios científicos, unos haciendo el papel de poli malo y otros el de poli bueno. Las palomas aprendieron en seguida de qué rostros, y no de qué indumentarias, iban a recibir un trato menos humano: los eludían sin dudar.

Los autores de esta investigación especularon si acaso esta capacidad de reconocimiento podría haber surgido tras tantos siglos de asociación con los humanos. Muchos historiadores opinan que las palomas fueron las primeras aves domesticadas por nuestra especie.

Se desmiga el nuboso estrato gris. Se abren vanos azules, aún pálidos. En los ángulos, planchas y perfiles metálicos del paisaje urbano brotan brillos opacos.

10

Varias gaviotas patiamarillas sestean echadas en los tejados. Su plumaje blanco y gris resplandece a una luz cada vez más vertical.

También sus abundantes deyecciones: concentradas en un mismo lugar, alargadas como consecuencia de un impulsivo brochazo, desperdigadas como constelaciones... En su condición de improvisadas piezas de arte conceptual, parecen retar a quien las contemple aburrido a elegir si:

a) considerarlas nada más que una asquerosidad.

b) sopesarlas como un reto para la mirada confundida, al estilo de los test de Rorschach.

¿Acaso no escribió Leonardo da Vinci, dicen, que «las mejores lecciones de pintura las podemos encontrar en las manchas de humedad de la pared»?

En los test de Rorschach, de tanto como abusan de la simetría bilateral, yo lo que más veo son diferentes composiciones aladas. Me intriga el motivo por el que hay personas que ven otras cosas.

11

Alguien con buen corazón ha echado un montón de arroz alrededor de uno de los arbolitos que crecen junto a la iglesia al pie de mi casa, la de San Andrés. Llevo observando un rato los turnos de alimentación.

Igual que en esos documentales sobre la vida salvaje africana en los que hemos aprendido cómo primero comen los leones, luego las hienas y finalmente los buitres, aquí las que imponen su preeminencia nada más comenzar el banquete son un par de gaviotas. Sobre ellas, por entre finas ramas en las que hace asoman las primeras yemas, aguardan once gorriones, dos mirlos y una urraca. En el tejado de la iglesia hacen lo mismo varias palomas.

Cuando pasa una persona, cosa que sucede cada varios minutos, las gaviotas se echan con pereza a un lado para regresar enseguida a la mesa.

Una vez saciadas, es el turno de todos los demás.

Salvo de la urraca, que se ha debido de aburrir y se ha ido.

12

Fueron los filósofos y literatos alemanes de finales del S. XVIII y comienzos del XIX (Herder, Goethe, Hegel) quienes contribuyeron a la difusión del concepto de Zeitgeist. Se refiere al clima cultural dominante en un momento dado de la historia, el «Espíritu de la era» o Geist der Zeiten, como prefería llamarlo Hegel. Una idea diferente del Volksgeist, el «espíritu nacional» del que tanto se vuelve a hablar en tantas partes.

¿Cómo será el Zeitgeist (o el Geist der Zeiten, como se desee) que dejarán tras de sí esta pandemia y sus consecuencias?

¿Y los relatos de este tiempo que acaben por imponerse tanto en el imaginario popular como en los políticos y académicos?

¿Estaré de acuerdo con ellos?

No encuentro respuesta en la ventana. Salvo que las nubes se han compactado en masas más definidas. Ya se aprecian sus perfiles. Nimboestratos.

Y bajo ellos, palomas y palomas.

¿Mirarán también ellas las formas de las nubes?

Hace años se descubrió cómo son capaces de distinguir entre pinturas cubistas e impresionistas (2). Este hallazgo comenzó mostrando a un grupo de ellas pinturas de Monet por un lado, y de Picasso por otro. ¡Quién se lo iba a decir al padre de este último! En la clase siguiente, las alumnas aprendieron por sí solas a identificar a Monet con Cezanne y Renoir y a Picasso con Braque y Matisse.

La cosa no habría pasado de anécdota si no se hubiese descubierto, a partir de ella, cómo tienen además la capacidad de distinguir, en una imagen médica y tras un entrenamiento con refuerzo diferencial de alimentos, una histopatología de mama humana benigna de una maligna. Esto llevó a los investigadores a plantear su uso como «prometedores observadores sustitutos de imágenes médicas», pues su habilidad en este sentido era paralela a la humana (3).

¿Se descubrirá algún día si las palomas son además capaces de discernir el estado de ánimo de una persona a partir de sus gestos? Y luego, en consecuencia, tras entrenar a muchas de ellas para observar a sus vecinos humanos, ¿podría extraerse de sus conclusiones una idea del Zeitgeist (o el Geist der Zeiten, como se desee) imperante?

13

Hay historias estupendas sobre palomas y ciencia. Por ejemplo, la que implicó al celebérrimo psicólogo conductista B. F. Skinner en la fabricación de pequeñas bombas dirigidas por estas aves durante la Segunda Guerra Mundial, y que se quedó en nada. O la de cuando los descubridores de la primera evidencia del Big Bang tuvieron que asegurarse de que lo que escuchaban a través de sus antenas parabólicas no eran los impactos de los excrementos de las que en ellas se posaban, sino auténticos ecos del cosmos.La que más me gusta es la que unió al inventor, ingeniero y físico Nikola Tesla con una de estas aves. La recibía cada día, como a otras, en su hotel de Nueva York. La quería como a una persona. Cuando se le murió, se declaró inconsolable: «Mientras vivió», escribió, «tuve un propósito en mi vida». ¿Hasta qué punto los ingenios que fue ideando, y que tanto sembraron hacia hoy, dependieron del equilibrio emocional que le propiciaban estas aves? Acudía diariamente a un parque para alimentarlas. Cuidaba personalmente a las enfermas. Le echaban de un hotel tras otro por darles cobijo en sus habitaciones.

Poco antes de emigrar a Estados Unidos desde su Croacia natal, Tesla estuvo a punto de fallecer de una grave enfermedad. Según luego contó él mismo, recuperó en gran parte el ánimo gracias a la lectura de obras de Mark Twain. Años después se hicieron grandes amigos.

Quién se lo iba a decir a Tesla y a Twain: las palomas son también capaces de diferenciar entre meras sucesiones de letras y palabras reales. Cuatro de las aves objeto de un estudio desarrollaron un vocabulario de entre 26 y 58 palabras escritas en inglés. No podían leerlas, pero sí identificar patrones visuales. Es decir, distinguirlas de las uniones azarosas de letras. A continuación reconocieron como tales palabras que nunca se les habían mostrado (4).

Según los autores de esta investigación, «Aprender a leer implica la adquisición de relaciones letra-sonido (es decir, destrezas de decodificación) y la capacidad de reconocer visualmente las palabras (es decir, conocimiento ortográfico)». Pues bien, así como las habilidades de decodificación son claramente únicas para los humanos, compartimos con las palomas la capacidad de reconocer ortográficamente las palabras.

Lo cual, para quienes escribimos y leemos tanto, y luego nos asomamos a la ventana, y las vemos pasar, es toda una revelación de hasta qué punto mirarlas es mirarnos. Y de lo mucho que avanzaría nuestra especie, en tantos sentidos, si se observase más y más en el espejo de las otras.

14

He advertido que estos días, cuando me río o sonrío, sobre todo con mi familia, tengo de inmediato la necesidad de atesorar ese momento: «Debo guardar esto. ¿Dónde está la caja?».Siempre me ha sucedido, pero ahora más. Es como una imposición de mi ánimo, el pago de una deuda de mi alegría con mi vértigo. Me retiro unos pasos atrás buscando un encuadre para perpetuar ese instante y tropiezo con una melancolía que está donde no debía. Cuando por fin creo encontrar el mejor punto de vista el instante ya ha pasado. Se ha ido volando.

Hoy he tenido una pesadilla, me he despertado demasiado pronto y me he sentado a escribir igual que si saliera de casa corriendo.

Pero no había nada que escribir. Sólo me salían sucesiones de palabras. Al rato me he venido a la ventana.

Niebla alta.

15

Unos gorriones comunes entre las ramas de los árboles que hay junto a la iglesia me recuerda un grupo de simios minúsculos. Vigilan el desayuno de varias palomas y gaviotas que disfrutan de ese arroz que cada mañana alguien deja allí. Chillan inquietos, cambian de percha, bajan de repente a la hierba con actitud furtiva, capturan un grano y se lo llevan veloces a otro árbol, o a un rincón de la plaza, para devorarlo como quien se nutre de puntos vitales ganados en un juego de ingenio.

Un rato después uno de ellos, un macho, se viene a la antena donde otras especies se posan en diferentes momentos del día. Debe de ser el mejor plató del barrio. Vocea a los cuatro vientos su monótono canto, esa sucesión de monosílabos que recuerdan a un avisador de cocina: «¡Bip! ¡Bip! ¡Bip! ¡La pasta está lista!».

«¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp!».

Con todo, hay en esos trinos unas pocas alteraciones de acento y ritmo, como si el gorrión se permitiera dos o tres libertades musicales.

Qué oportunidad para ejercitar mi melanomanía. Me pongo estupendo:

El resultado tiene su punto hipnótico. El aficionado, desde su ventana, nunca sabe del todo si el siguiente «¡Chirp!» estará modulado como más grave o agudo que el anterior. Este suspense, electrizante, es de inmediato resuelto con una respuesta que invita a inferir a qué fugacísimo estado de ánimo, o acaso giro del azar, se corresponderá la decisión tonal elegida o emitida. Todo lo cual, gracias al tiempo que en estos días se dispone para semejantes meditaciones, conduce a la ponderación de cuál pueda ser la esencia biológica no ya del ritmo poético y musical, sino de ejemplos tan emblemáticos de la repetición convertida en obra de arte como las Variaciones Goldberg de Bach o las Variaciones Diabelli de Beethoven; actividad del tipo que los psicólogos sugieren para sobrellevar mejor el no menos monótono encierro actual mediante ejercicios de gimnasia mental, así sean de cierto riesgo.

«¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp!».

16

Gorriones desde siempre. Trinando desde el tejado, la azotea, el arbolito que hace sombra en el patio. Huyendo en pandilla cuando abrimos la puerta. Viniendo a por nuestras migas. Formando nubes sobre cultivos y barbechos. Anidando en las grietas y huecos de los muros, paredes y tapias que nos separan. Alrededor de nuestros encuentros en calles y plazas. Pequeños. Inquietos. Resilientes. Ruidosos. Pillos. Dúctiles. Peleones. Recelosos. Próximos. Domésticos. Salvajes. Como duendes. Como pequeñas conciencias rebeldes y marrones.

Dime qué ves en un gorrión y te diré cómo eres.

Quizá sean el ejemplo más depurado de aves sinántropas. Se denomina así, en general, a aquellas especies de flora y fauna que que se benefician de una asociación con los seres humanos, a través del aprovechamiento de hábitats artificiales: casas, jardines, granjas, bordes de carreteras, vertederos, etc. La palabra proviene de dos griegas: σύν ("junto con") y ἄνθρωπος ("hombre"). No se incluyen en esta categoría el ganado o las mascotas. Sí numerosas plagas, pero también especies inesperadas como los coyotes, o algunos monos. Y no pocas aves.

La primera quizá fue el gorrión común. Se le considera el pájaro más distribuido de todo el planeta. Hasta hace poco su «¡Chirp!» te acompañaba en la mayoría de ciudades. Ya no tanto. Cuando se comenzó a detectar su desaparición de cada vez más núcleos urbanos, cundió la alarma: ¿Cuál era la causa? ¿Podría afectar también a sus vecinos humanos?

Ya se sabía para entonces que los gorriones comunes son aves de cerebro grande en comparación con otras de su tamaño, y que su comportamiento es explorador, adaptativo, flexible e inventivo. Han aprendido a utilizar las colillas de cigarrillo como repelente de parásitos en sus nidos. A entrar y salir por puertas automáticas, situándose ante sus sensores.

No es sólo cuestión de cerebro: también importa el tamaño de los grupos, y de personalidades dentro de ellos. A mayor tamaño de bandada, mayor posibilidad de aprender nuevas habilidades. Esto vale tanto para las aves como para las personas.

¿Qué podía sucederles? No se sabe del todo, pero el problema parece múltiple: reducción de las poblaciones de insectos, contaminación atmosférica, depredación por parte de gatos, menor disposición de lugares para anidar, enfermedades de algún tipo... La Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife calculó hace dos años que en sólo dos décadas España había perdido 9 millones de estos pájaros. A sus problemas en las ciudades se suman los que sufren en el campo, a causa de la intensificación agraria o el abuso de biocidas. También la crisis climática, claro. Esto lo cambia todo, como ha escrito Naomi Klein.

¿Qué haríamos sin gorriones? Más aún: ¿qué seríamos sin ellos? Dime que ves en un gorrión...

Se va levantando la niebla diluida y fría que desdibujaba las azoteas. No hay apenas viento. En el gris las gaviotas reman, no planean. Sus aullidos resuenan con eco. También ellas llevan sufriendo los últimos años un muy acusado declive. Sufren de un mal paralizante, aún no identificado (5). Sólo en Galicia sus poblaciones se han reducido en un 30% (6).

Creo escuchar el mar. Los caños de la fuente de mi plaza suenan hoy más vocálicos. Pasa un coche cada muchos minutos.

«¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp!».

Quien tira del día para que amanezca del todo es ese gorrión que canta y canta.

Así lleva siendo desde hace cerca de 10.000 años, cuando las primeras aldeas comenzaron a crecer hasta convertirse en pequeñas ciudades, allá en Sumeria.

«No puedo dormir; soy cual pájaro solitario sobre un tejado», escribió alguien mucho después (Salmos, 107:2).

17

Según el historiador Gordon Childe, para ser una ciudad un asentamiento humano debe cumplir criterios como: 1) un tamaño y densidad de población suficientes; 2) la presencia de trabajadores que no cultivan su propio alimento; 3) el pago de impuestos a una autoridad; 4) la existencia de personas que ganan un sueldo por parte de esta; 5) la de edificios monumentales; 6) la de un archivo, y de alguna forma de ciencia práctica; 7) que cuente con un sistema de escritura; 8) y con una forma de arte simbólico; 9) y de un comercio que incluya la importación de materias primas; 10) y de artesanos.

Nada dice Childe de que en una ciudad deba haber aves urbanas. O, dicho de otra manera, de si a un gran asentamiento humano sin pájaros podemos igual llamarlo ciudad.

Quizá es que de alguna manera lo dio por supuesto, en el sentido de que una ciudad sin, digamos, tierra o suelo en la que asentarse, o aire para respirar, y por supuesto agua que beber, tampoco sería imaginable. Sin haber leído su tratado sobre las revoluciones urbanas que sucedieron al Neolítico, sino sólo referencias a ella, no puedo estar seguro.

Sí lo estoy de la cantidad de personas que, en todo el planeta, deben hacer un pequeño esfuerzo de análisis para comprender que las ciudades no son autónomas, sino absolutamente dependientes de la trama planetaria de la vida. No hablo de la barbaridad de materias primas que en ellas se consumen cada día con voracidad pantagruélica. Me refiero a los equilibrios sobre lo que todo lo vivo se sustenta y autosustenta, a esa existencia (bosques, selvas, cultivos, océanos...) que, entre los neones y leds, el tráfico, las pantallas, los anuncios comerciales, las farolas, los edificios o las antenas, tantos de nosotros han aprendido a olvidar durante semanas o meses. Y que sólo les recuerdan, si acaso, los parques.

Y las aves.

Si no fuera por su vitalidad, por sus vuelos, sus cantos, su ruido, sus deyecciones, y tantas otras «molestias», infinidad de gentes habrían perdido todo contacto con lo salvaje. Aunque claro, precisamente por esos motivos a algunas personas les disgusta su presencia. ¿En qué tipo de ciudad ideal pensarán? ¿Una sin aves? Como si las ciudades no generasen millones de toneladas de residuos, ni niveles de sonido ensordecedores, ni una crisis climática de temibles consecuencias.

«¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp! ¡Chirp!».

18

El virus que nos ataca destruye mucho de cuanto somos. No sólo nuestro organismo. También nuestra economía personal y familiar. Y las infraestructuras sociales y políticas en que nos integramos: muchos de los números, leyes y narraciones en que están basadas estas dos cosas son de repente objeto de potencial revisión. ¿Asistimos a su suspensión y posterior restauración, a su restricción por mucho tiempo, a su definitiva sustitución?

Zeitgeist. Revoluciones. Naciones. Imperios que nacen y se desmoronan. El barril de petróleo de Estados Unidos cuesta de repente menos de cero dólares.

Durante un tiempo, como síntesis fatalista de las circunstancias derivadas del desplome financiero de 2008, mucha gente repetía: «Es lo que hay».

Mientras intentamos comprender «lo que hay» ahora, no debemos dejar de preguntarnos qué debería haber en el futuro.

Identificación, comprensión y respeto de las leyes de la naturaleza. Reconstrucción, en parte a partir de ese conocimiento, de las normas capaces de convertirnos en sociedades y personas cada vez más conscientes, sabias, libres, igualitarias y fraternales. De eso iban la ciencia, la filosofía y el arte ¿no? ¿Cuándo comenzaron a hablar casi sólo de sí mismas, o de nada, o al dictado de otros?

Aspirar a la justicia, la igualdad, la democracia, la hermandad, la ciencia y los equilibrios ecológicos no es construir palabras vacías de sentido. Es apostarlo todo por nuestra supervivencia.

Estos días de encierro y de inquietantes noticias, conceptos como esos recobran su trascendencia de manera imprevista. De igual manera que, cuando alguien habló de «La España vacía», alguien más sugirió cambiar ese adjetivo por el de «vaciada», a fin de expresar el fomento de ese éxodo del rural hacia lo urbano, lo mismo ha sucedido con cuanto emanaba de esas palabras: justicia, igualdad, democracia, equilibrio, fraternidad... ¿Qué intención albergan quienes intentan vaciarlas?

Ocupémoslas. Regresemos a sus pueblos y aldeas, a sus campos y montañas, a sus bosques, a las orillas de sus ríos. Cultivemos sus tierras más fértiles. Recorramos sus sendas y caminos acompañados por más y más rebaños de otras palabras no menos hermosas.

Cuando salgamos, será hora de volver también allí.

19

Cada pocos minutos, decenas de gaviotas aprovechan una corriente térmica ascendente para, como quien se sirve de una cinta transportadora helicoidal, subir lo más alto posible. Lo hacen con las alas muy abiertas, sin apenas aletear. Se les intenta unir un busardo ratonero, un ave rapaz típica de nuestra campiña, pero varias de ellas lo expulsan de malas maneras, como si se hubiera colado en un club exclusivo.

Tengo la impresión de que algunas ascienden y descienden una y otra vez, como niños en una atracción de feria.

Cuando se juntan cerca de trescientas, crean un solo y gigantesco ente que gira y gira sobre sí.

Las palomas nunca se aprovechan de esas masas de aire caliente. Ellas van de aquí a allá a tiro fijo. También a peligroso tiro de los halcones peregrinos locales. Varios de los que han pasado el invierno aquí estarán ya disponiéndose a criar en el norte de Europa. Los que se hayan quedado estarán instalados estos días en sus nidos, tanto en algún alto edificio de esta ciudad como en más de un acantilado de los alrededores. Estos días he visto algunos desde mi ventana.

Otra paloma. Otras dos.

Cada vez que pasa una volando, valoro sus posibilidades de supervivencia ante el ataque de un halcón peregrino. En lo que me baso es en algo bien simple: si tienen o no el obispillo blanco.

El obispillo de las aves es la zona inmediatamente anterior al nacimiento de las plumas de la cola. Algo así como la parte baja de su espalda. Un artículo publicado hace quince años en la revista Nature reveló cómo, aunque las palomas con obispillo blanco representaban el 20-25% de la población estudiada para esa investigación, sólo suponían alrededor del 10% de los ataques de halcones y menos del 2% de las muertes (7).

Con todo lo que son capaces de leer las palomas en su entorno, todavía siguen cayendo víctimas de los halcones. Estos las atacan desde el cielo, en picados que alcanzan casi 400 km/h.

Por un lado, me apetecería presenciar uno ahora mismo. Por otro, me remuerde la conciencia haber tenido semejante idea, con lo mucho que me alegran las palomas la vista estos días. Ya me vale.

20

Las sociedades humanas modernas nos hemos acostumbrado a vivir sin temer a depredadores de otras especies. Aun así, los relatos de leones, cocodrilos, tigres, leopardos, osos o tiburones devoradores de hombres siguen poniendo en alerta algo que no estaba dormido del todo en las junglas y profundidades de nuestro inconsciente.

¿Qué ser vivo sintió por primera vez esa sensación, en su forma más primitiva? ¿De qué formas habrá evolucionado entre el resto de especies, que jamás podremos imaginar?

Cuando bajo a hacer la compra, con los guantes y la mascarilla, y evito acercarme a menos de dos metros de las demás personas en la calle y el supermercado, y nada más llegar a casa me cambio la ropa y me lavo a conciencia, y repaso con agua y lejía los productos que he traído, lo que tanto me inquieta para mantener mi alerta, ¿en qué grado se parece al temor de las palomas ante los halcones?

¿Y el temor de tantas y tantas criaturas a nosotros, los humanos?

Dos parientes próximos de estas palomas que no dejan de pasar explican lo fácil que es eliminar por completo una especie de ave. Son bien conocidas.

El dodo de la isla de Mauricio prescindió evolutivamente de volar para aprovechar mejor los recursos de una isla aislada del mundo en mitad del océano Índico. A cambio, alcanzó cerca del metro de altura y los 10 kg de peso. Descubierto por los europeos a finales del S. XVI, al tiempo que se destruían sus bosques fue cazado tanto por los humanos como por cerdos, ratas, perros, gatos... Cien años después ya no existía.

La paloma migratoria norteamericana fue el ave más abundante en norteamérica hasta mediados del S. XIX. Sus bandadas nublaban el cielo. Se contaban por millones y millones. Quizá, se dice, suponían entre el 25% y el 40% del total de aves de esa zona del mundo. Se ha escrito infinito acerca de cómo fue posible que desaparecieran para siempre, y en muy pocas generaciones humanas. Caza, caza y más caza. Tala de sus hábitats. Pérdida de su diversidad genética a medida que su población se troceaba y reducía. La última murió en el zoo de Cincinnati el 1 de septiembre de 1914.

Un mes antes, el 28 de julio, Austria atacó Serbia desatando la Primera Guerra Mundial. Perdieron la vida en ella entre 9 y 10 millones de soldados, y 7 millones de civiles. Alemania perdió al 15,1 % de su población activa masculina, Austria-Hungría el 17,1 %, Francia al 10,5 %. Montenegro, el 16% de sus hombres, mujeres y niños. Un cuarto de siglo después, la Segunda Guerra Mundial se cerró con entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5 % de la población mundial. Y abrió el tiempo del temor a una conflagración nuclear: un nuevo miedo humano, este ya de escala global. Por primera vez, nos supimos capaces de extinguirnos a nosotros mismos.

Aún es posible, por supuesto. Los ingredientes existen. Entre ellos, tantos decisores, públicos y privados, en disposición de los mecanismos para provocar que eso suceda. De amenazar con ello. De mercadear con ello. Con cada uno de nosotros. Con quienes nos sucedan. Con la vida.

La nuestra es casi seguro la única especie consciente de la posibilidad de su extinción. Es un temor que no compartimos con ninguna otra.

Al llegar a lo más alto de su zigurat aéreo, algunas gaviotas parten en diferentes direcciones, como mensajeras de algo que hayan aprendido según ascendían. Otras, en cambio, siguen dando más y más vueltas a ese tiovivo, como cautivas de una danza. Cuando un repentino soplo de aire frío deshace la masa cálida en la que planean, se disgregan rosmando su chasco con aullidos resignados.

21

Acaba de pasar un gavilán a pocos metros de mi ventana. Segundos antes, los gorriones expresaron su inquietud con un silencio repentino. A las palomas y a las gaviotas les da lo mismo. Por su tamaño, no es una amenaza para ellas.

Un rato después ya sí hay un revuelo entre las palomas. Las gaviotas emiten su reclamo de alarma, un «pe-pe-pe-pe-pe» inconfundible. Sus ojos están girados hacia el cielo. Busco allá arriba un ave rapaz. A veces es un águila calzada. Hoy es una hembra de halcón peregrino.

Traza círculos muy altos y amplios. Lo observo durante largo rato a través de los prismáticos. Me concentro en su pequeña silueta, en la forma en que negocian sus alas con la atmósfera, en los movimientos de timón de su cola para cambiar de sentido. Imagino a las palomas descifrando esas señales.

Leemos que este virus Covid-19 surgió probablemente en un mercado de la región china de Wuhan, como consecuencia del hacinamiento, tortura, muerte y despiece de diferentes especies de animales salvajes, todas ellas antes estresadas, inmunodeprimidas y destinadas al consumo humano. Poco después del brote de la pandemia, China vetó temporalmente esta práctica. Es muy probable que epidemias víricas anteriores a esta se cocinaran también allí. En ese país llaman a esos lugares «Mercados húmedos», por la cantidad de sangre, mezclada con plumas, pieles, escamas y vísceras, que vas pisando según pasas entre jaulas desde las que las criaturas aún vivas han visto despedazar a sus semejantes mientras aguardan su final (8).

Aquí en occidente igual nos parece muy ajena a nosotros esa cultura de comer pangolines o murciélagos, incluso perros y gatos. Sí comemos otros animales, claro. Pero no tras someterlos a esas condiciones, primero vivos y luego a sus restos.

¿Nos convierte eso en más conscientes, más cuidadosos? Si levantamos lo suficiente la mirada, descubrimos lo que venimos haciendo no ya con algunas especies, sino con ecosistemas enteros, y en otro tipo de mercado. Llevamos mucho tiempo ignorando y devorando la vida natural, hacinándola en espacios cada vez más pequeños, saturándola de tóxicos y plásticos... Provocando, en fin, vertiginosas formas de caos que nos arrastran hacia una crisis, la del clima y la de la vida, que no por progresar más lenta que esta pandemia es menos temible.

Estos días se ha publicado un artículo firmado por varios investigadores que revela la relación entre el destrozo de la biodiversidad y la creciente amenaza de pandemias para la humanidad: «Nuestros hallazgos proporcionan evidencia adicional de que la explotación, así como las actividades antropogénicas que han causado pérdidas en la calidad del hábitat de la vida silvestre, han aumentado las oportunidades para las interacciones entre animales y humanos y han facilitado la transmisión enfermedades zoonóticas.» (9).

Tengo la impresión de que no se incide suficiente en este aspecto de la actual crisis sanitaria, social y económica. Muchas de las historias, o relatos, como se quiera, que de este episodio se han comenzado a imponer no comienzan narrando un planeta cuya biodiversidad era cada vez más devastada y simplificada, sino con lo que de repente sucedió en China en noviembre de 2019, cuando se detectaron los primeros casos. Es como si a esas crónicas les faltaran los primeros capítulos. Como si, en fin, considerasen que la forma de mirar la vida que la humanidad ha adoptado no fuese la causa última de todo esto. Si el Zeitgeist futuro va a seguir olvidando eso tan fundamental, estamos listos.

Lo que ha sucedido es un fallo sistémico. No podíamos seguir así. No podremos seguir así.

En una entrevista en El Cultural, el ecólogo Pedro Jordano recuerda cómo «Cuando alteramos la biodiversidad de ecosistemas naturales derrumbamos barreras para la expansión de estos patógenos y, por nuestra sociedad hiperconectada, tendemos puentes muy efectivos para la propagación de enfermedades que, de otro modo, se mantendrían en sus reservorios naturales.» (10). Lo hace al ser preguntado por la llamada «Ecología de la enfermedad», en referencia a un artículo publicado en 2012 por Jim Robbins en el New York Times (11), en el que se sintetizan los procesos que llevan a situaciones como esta: «La mayoría de las epidemias (SIDA, Ébola, Nilo Occidental, SARS, enfermedad de Lyme y cientos más que han ocurrido en las últimas décadas) no ocurren. Son el resultado de las cosas que las personas le hacen a la naturaleza». Y añade: «La clave para pronosticar y prevenir la próxima pandemia, dicen los expertos, es comprender lo que ellos llaman los efectos protectores de la naturaleza».

Pero en todo el mundo se han destinado muchos más esfuerzos públicos y privados a pensar en cómo explotar al máximo los llamados recursos naturales que a comprender cómo nos protegen.

En un vídeo de estos días, el biólogo Fernando Valladares sintetiza las consecuencias de la simplificación y empobrecimiento de la biodiversidad (lo que Elizabeth Kolbert denominó «Sexta extinción» en su libro): «no hay sistema sanitario de ningún país, no hay cuerpo de seguridad de ningún estado capaz de protegernos en la escala y con la fiabilidad con la que lo hace la naturaleza (…). Sólo una naturaleza rica y funcional, con los adecuados niveles de biodiversidad, podrá regular y amortiguar los impactos de las futuras zoonosis en la humanidad. Si realmente aspiramos a un mundo más feliz, si nos proponemos mejorar nuestro bienestar y el de las generaciones futuras no tenemos más remedio, no existe otra alternativa, que conservar, restaurar y mimar los ecosistemas que nos rodean, asegurándonos de no dejar a ninguna especie fuera» (12).

A veces tendemos a leer entrecomillados como el anterior como si, al interpelarnos en plural, no fueran dirigidos personalmente a cada uno de nosotros.

Si el papel de los estados y organizaciones internacionales, y el de las empresas, sindicatos y ONGs es crucial, no lo es menos el de cada familia y cada persona: qué comemos, qué compramos, cómo nos vestimos, a qué aspiramos, en qué invertimos, a quién o a qué prestamos atención, qué defendemos como lo esencial, qué reconocemos como nuestros errores, cuál ha sido y debería ser, nuestro grado de activismo en la defensa de las redes de la vida...

Por ejemplo, qué vemos en una tórtola.

22

Ayer estuve admirando, a través del telescopio, los vuelos nupciales de un macho de busardo ratonero sobre un monte que dista a más de 4 km de aquí. Era una silueta minúscula, poco mayor que dos comas de este párrafo puestas juntas. Durante varios minutos, me mantuve atento a sus evoluciones sobre pinos, eucaliptos y chalés. Primero ganaba altura en el creciente viento de suroeste. Luego efectuaba contra él vertiginosos picados. Su resuelta coreografía de zambullidas y remontes cosía punto a punto mi mirada y mi ánimo a los tejidos de la primavera. Imaginé a la hembra observándole desde mucho más cerca. El brillo atento de sus pupilas feroces. La vibración en las plumas de su pecho cuando su intrépido enamorado se sumergía en las ráfagas de aire. La sucesión repentina de recuerdos, en su memoria rapaz, de las temporadas de cría pasadas: nido, huevos, pollos, caza...

En este tiempo de atención digital (videoconferencias, noticias en la radio, la televisión o internet y música on line), reparo en cómo las aves que observo desde mi ventana me deparan ese ingrediente esencial en toda existencia que es la realidad más viva.

De no ser por ellas, ¿a dónde podría dirigir mi mirada y mi oído en busca de consuelo y vivacidad, más allá de mi familia? Sus voces, con las de mi mujer y mi hijo, a veces las de un vecino, son las únicas que no me llegan por cable.

No existe sustituto a lo que encuentro en el jaleo de los gorriones, las declaraciones de amor de las palomas o los trinos de las lavanderas. No hay melodías como las de los mirlos, jilgueros o estorninos. Ni descaro gamberro como el de las gaviotas.

23

Por la noche el viento se ha intensificado. Ha amanecido lloviendo. Yo ya llevaba horas despierto.

Desayuné solo. Consulté en el teléfono mis redes sociales. Cada vez más a menudo, me siento espiado cuando las visito. De hecho, recluido en casa me siento más observado que nunca. Me acordé de esos ratoneros. Ellos tan contentos con su parada nupcial y, a lo lejos, un humano cotilleando lo que hacían gracias a una tecnología capaz de aumentar 60 veces la imagen real.

La tecnología que hurga en mis intereses es mucho más compleja, claro. Se está escribiendo también mucho estos días acerca de cómo estados y empresas vienen acopiando en esta pandemia información acerca de todos nosotros bajo el pretexto de que es necesaria para combatir la expansión del virus, y también para saber cómo frenarlo mejor. Sin duda en gran medida es así. A la vez, asistimos a un experimento informático y sociopolítico sin precedentes. Jamás estuvimos tan conectados a través de cables que sólo ellos controlan. Jamás dependimos más de esos mismos cables. Jamás estuvimos tan asustados como para convertir este espionaje de que somos objeto en una preocupación menor.

En paralelo, surgen actitudes y acciones inquietantes por todas partes. En Hungría se suspende sine die el control parlamentario del gobierno. No pocos supuestos pensadores valoran en positivo el sistema de encarcelamiento en el hogar impuesto a sus ciudadanos por el gobierno de China, país de cuya información oficial, en paralelo, se duda en varios medios. A quien lo hace allí, según leo en la prensa, se le anima a mantener cerrada la boca (13). Sólo en España, el Gobierno está rastreando cerca de 40 millones de teléfonos. Se hace, según obliga la legislación europea, manteniendo el anonimato de sus propietarios. Nuestros nombres y resto de información (contactos, intereses, etcétera) seguirá siendo patrimonio exclusivo de las teleoperadoras. Se habla del «dilema entre libertad y seguridad». Yo, cada vez que me hablan de ese dilema, me inquieto mucho o muchísimo.

Más cerca todavía, la Junta de Andalucía ha aprovechado el momento para, según han denunciado las ONGs conservacionistas, acometer una contrarreforma de la normativa de protección medioambiental de esa Comunidad (14). Se han cargado de un plumazo y por decreto innumerables regulaciones que estaban destinadas a proteger a la ciudadanía de daños medioambientales y a la biodiversidad de la ignorancia y la avaricia de las empresas más depredadoras de los ecosistemas. El decreto se ha aprobado entre otros con los votos de la extrema derecha, insistente negacionista de la crisis climática, como toda alt-right que se precie. Su líder estatal celebra en cuanto ha tenido ocasión las iniciativas, por ejemplo, del presidente de Hungría. Los movimientos de este para sacudirse el control parlamentario (tan importante como el medioambiental para la salud de cualquier país) se ha interpretado como algo parecido a un «asesinato de la democracia» (15).

24

Se suceden los chaparrones y los claros. Justo ahora brilla el sol. Cúmulos y cumulolimbos corretean por el cielo como cachorros gigantescos y lanudos. Me asomo un momento a ver si hay alguna novedad.

Las gaviotas surfean en las ventoleras. Algunas lo hacen en parejas, como en clase de baile. Una se ha posado en el tejado de enfrente.

El otro día una mujer que vive en un edificio que está casi enfrente de mi ventana me preguntó qué miraba tanto con mi telescopio y mis prismáticos. Le hablé de pájaros hasta aburrirla.

Imagino que otros vecinos se harán preguntas muy parecidas cuando que me ven observando así el mundo desde mi ventana: «¿Pero qué mira ese?». Como sólo lo hago de día, a menudo acompañado por mi hijo, y casi siempre apuntando al cielo, deben estar aún más intrigados.

Luego, hartos de mirar por la ventana, se retirarán a sus teléfonos, sus tabletas o sus ordenadores. Refugiados en lo que nos han enseñado a concebir como intimidad harán sus búsquedas de noticias, vídeos o música, chatearán con sus familias y amigos, subirán pensamientos a sus muros (o los reenviarán; unos llenos de solidaridad, otros de ira, muchos prefabricados por potencias mediáticas desestabilizadoras de las democracias desde la sombra), y nutrirán así, miga a miga, ese Big Data que no deja de crecer.

La gaviota que posada en el tejado más próximo me mira según escribo. No lo hace con inquietud, sino con una curiosidad casi indolente.

¿Habrá entre ellas, y entre las palomas, urracas, etcétera, ejemplares más cotillas que otros?

Me da que sí. Varias de las aves de este barrio, y de las de todos los demás, en todas las ciudades del mundo, deben saber mucho más de nosotros de lo que imaginamos.

25

Ahora la gaviota se arregla las plumas. Qué esmero.

Cuando empiezo a pasar las hojas de un libro en busca de una referencia, echa a volar como si acabase de ver algo perverso.

¿Padecerá alguna forma de repugnancia hacia el trabajo intelectual humano?

«Cuando a un humano veas pensar, echa deprisa a volar».

Igual es eso.

Falta media hora para que sean las ocho y salgamos todo el barrio a aplaudir, como cada día.

La luna asoma entre las nubes.

Ya llevamos más de una fase lunar completa metidos en casa. En todo este tiempo, la familia hemos tenido la suerte enorme de poder atravesar esta crisis sin sobresaltos. Cruzo mis dedos con mucha fuerza. Pienso en quienes estas semanas pasan los peores momentos de su vida en los hospitales, en sus hogares. En quienes se esfuerzan por cuidarles, aliviarles, transmitirles esperanza o entereza. En las decisiones erradas, dubitativas, acertadas, inevitables, infames... de quienes aquí y allá llevan el timón en este temporal. Y en el futuro, esa construcción y deconstrucción que no cesa.

El capítulo de la historia de la humanidad que estamos escribiendo se va a leer en adelante como uno de los momentos en los que nuestra especie, nuestra cultura, cada pueblo, se midieron ante sí mismas. Ante sus temores y sus esperanzas. Y contra un virus, no contra sus hermanos, así hablaran el mismo u otro idioma. Por el momento, a pesar de todos los tropiezos, meteduras de pata e incluso ruindades, aún quiero esperar que, cuando tenga mi edad, la generación de mi hijo recuerde este momento con más orgullo que pesar.

Me voy a aplaudir.

26

Hace unos días, en una azotea a pocos edificios de aquí, una paloma alimentaba a dos pichones de gran apetito. Uno de ellos es ya independiente. Lleva más de una hora posado solo en otro tejado, leyendo el mundo con unos ojos que, en contraste con su plumaje, totalmente blanco, parecen especialmente atentos y curiosos.

Su mirada se va con cada gaviota que le sobrevuela, con cada coche que atraviesa la calle, hacia las bandadas de aves como ella que atraviesan veloces el cielo. Los sonidos repentinos, como el ladrido de un perro o alguien que enciende una radio, la intrigan: estira el cuello, escucha, interpreta.

No advierto temor en sus gestos. Vuela a la acera y picotea allí junto a otras palomas, unas grises, otras manchadas, otras casi negras. Libertad. Cuando se les acerca una señora a paso rápido, se van todas juntas. Seguridad.

¿En qué hueco de qué fachada de este barrio habrá nacido? ¿Cómo estará dibujando la cartografía física y social de su nuevo mundo, ahora que vuela por su cuenta y ya no se relaciona sólo con sus padres y su hermana?

Echo cuentas: desde que rompe el cascarón, un pichón de paloma tarda unos 25-30 días en abandonar el nido. Ese es el tiempo que llevamos autoconfinados con motivo de esta pandemia.

Una pareja de palomas puede llegar a criar entre 5 y 6 nidadas por año.

La longevidad media de las palomas semidomésticas es de unos 5 años. En cautividad (sin volar, sin poder elegir pareja más que entre las de su jaula ni comer más que lo que decida su dueño, sin aprender a temer a los halcones), llegan a celebrar el triple de cumpleaños. Eso, si el dueño no decide comérselas. O prescindir de ellas, y soltarlas en un mundo de retos crueles de los que nunca tuvieron oportunidad de saber.

27

Las palomas bravías (Columba livia) sufren un declive creciente por todas partes, consecuencia de su hibridación con sus parientes semidomésticas (Columba livia domestica), que descienden de ellas. Hay quien opina que su estirpe salvaje pronto desaparecerá, diluida en la de quienes se vincularon a los humanos.

Las primeras vivían y criaban en cortados y acantilados, en ocasiones a poca distancia de los halcones peregrinos que las cazaban. Formaban bandadas que no se alejaban mucho de donde nacían. Eran todas iguales: entre ellas no había variaciones de plumaje.

Muchas de las palomas de nuestras ciudades se les parecen: grises, con el obispillo blanco y dos bandas alares negras, brillos irisados en las plumas del buche... En este barrio hay unas pocas así.

Lo cual no quiere decir que no vivan aquí palomas totalmente salvajes. Son de otra especie.

Ahí viene una.

Parece un bombardero lento en ganar altura. Bate sus alas con impulsos enérgicos mientras su cola se abre para acometer el coronamiento de su arco, todo él compás y encumbramiento, desafío a los otros machos que lo observan y ostentación de vigor ante la hembra que lo evalúa. «¡Miradme! ¡Este es mi territorio!», avisa.

Flap-flap-flap-flap-flap... Alcanzado el cénit de su curva, y tras un golpe de alas más sonoro, detiene su percusión y se deja planear en un descenso.

Cuando por fin se toma un descanso en la antena alta, lo hace junto a su chica. ¿Advertirá ella, a través del metal y de sus patas, los martilleos desenfrenados de su corazón?

Él se le acerca. Sube y baja varias veces la cabeza con ritmo rápido, en un saludo casi germánico, un poco cargante: «¡Caramba, señorita Katia, encantado de verla por aquí! Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo...».

Al contrario que la sonriente clienta de José Luis López Vázquez en Atraco a las tres, esta Katia se va volando sin prestarle la menor atención.

El pecho de las palomas torcaces es de color vino asalmonado, y su cabeza de un gris azulado. En comparación con las semidomésticas, se las identifica fácilmente de lejos gracias a las llamativas manchas blancas, rodeadas de brillos iridiscentes, que lucen en los lados de su cuello. Recuerdan esas pegatinas decoloradas que permanecen adheridas a las lunas de los automóviles más veteranos. Con 40 cm de longitud, son las palomas más grandes de Europa. Posadas en las antenas, parecen personas muy bien alimentadas esperando un autobús.

Hace año y pico, a principios de noviembre, estuve casi todo un día viendo pasar ante mí miles de palomas torcaces desde un collado de los Pirineos franceses, el col d'Organbidexka. Sobre cumbres parcialmente nevadas y por entre estrías de niebla, más y más bandadas de estas aves volaban hacia los campos españoles donde pasarían el invierno. Pero ¡Bang! ¡Bang!, igual que desde barricadas en una guerra sin cuartel, grupos de cazadores procuraban abatir cuantas podían desde innumerables puestos de madera. En ocasiones, sin llegar a ver una bandada a causa de la niebla, sabía que la tenía delante por las detonaciones que sonaban. Pasaban también pinzones comunes y reales, zorzales, gavilanes, grullas, milanos reales... Y de vez en cuando, muy altos, un águila real o un quebrantahuesos.

Las torcaces que crían aquí en A Coruña no son tan viajeras como aquellas. Ignoro si llegan a hacer alguna excursión a algún lugar verdaderamente lejos de aquí. Muchas tienen en esta comarca cuanto necesitan. ¡Incluso quien escriba sobre ellas! Que ya es tener. Si estas hablasen con sus primas francesas, tiroteadas tanto en los Pirineos como en el centro y sur de España, creerían estar escuchando una distopía imposible.

28

Ha comenzado a lloviznar, y las tejas a adquirir ese brillo de barniz que los niños echan de menos en las conchas recogidas en la orilla del mar, cuando pierden su humedad.

En la misma antena que acaba de abandonar la torcaz se ha posado ahora una tórtola turca.

«Cú-cuuu... Cú».

Die Fernsehtaube.

Cuando yo empezaba a observar aves, va a hacer 40 años, las tórtolas turcas eran todavía unas recién llegadas a esta ciudad. Habían aparecido una década antes, tras un proceso de colonización natural aún no explicado del todo e iniciado en el oeste de Asia a principios del S. XX.

Su único límite aquí ha sido el océano. Para las que viven en la esquina continental que es Galicia, este es el punto final de su expansión por esta parte del mundo. Por mucho que su condición se lo exija, como quizá ocurra, no pueden continuar conquistando nuevos territorios: en las olas no hay alimento ni refugio para ellas. ¿Habrán perecido algunas en busca de inexistentes tierras de promisión más allá del horizonte oceánico?

Otro artículo estremecedor publicado también estos días en la revista Nature (16) está pasando desapercibido entre tantas noticias en torno a la pandemia. Sus autores, entre lo más granado del análisis de la biodiversidad global, predicen que dentro de sólo una década, a partir de 2030, comenzará el colapso de los ecosistemas mundiales, a causa sobre todo del calentamiento, pero también de otros factores, siempre relacionados con nuestra actual manera de consumir naturaleza. Reclaman esos científicos, claro, acciones inmediatas para frenar los procesos que nos conducen hacia ese panorama.

¿Es eso posible? ¿Seremos capaces? Justo estos días, el Gobierno de Trump ha firmado una orden ejecutiva que alienta a los Estados Unidos a extraer minerales de la luna, abriendo el camino para la minería en nuestro satélite al margen de cualquier tipo de tratado internacional (17).

En los mismos años en que la tórtola turca comenzaba a aparecer en este rincón del planeta, se hablaba mucho del entonces reciente informe Los límites del crecimiento, encargado al Instituto de Tecnología de Massachusetts por el Club de Roma, y publicado en 1972: «Si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años». Va para medio siglo de este párrafo.

Aunque el océano detuvo en las costas atlánticas europeas la expansión hacia el oeste de la tórtola turca, su suelta en las islas Bahamas justo en torno a esas mismas fechas propició su salto a Florida en los años 80. Hoy ya está establecida por todo el territorio continental de Estados Unidos, desde California hasta Alaska y Nueva Escocia (18).

Eso incluye los terrenos donde estuvo Point Breeze. Quién se lo iba a decir a Charles Lucien y a Zenaida.

29

Ya llueve. El golpeteo de mis dedos al teclear se mezclaba con el de las gotas al impactar sobre las tejas y, a lo lejos, el canto suave de un mirlo, que suena como un niño ensayando con la flauta en su habitación.

El agua corre por mil y un rincones.

Es como si todo el barrio susurrara bajo la ducha el largo poema de su historia, para no olvidar a quienes han vivido aquí desde siempre. Sus nombres. Sus rostros. Lo que temieron. Lo que celebraron. Lo que creyeron. Lo que negaron. Lo que defendieron. Lo que callaron. Qué aves escuchaban mientras tanto.

Cuando termine este poema, sus últimos versos estarán escritos en presente líquido: qué tememos. Qué celebramos. Qué creemos. Que negamos. Qué defendemos. Qué callamos. Qué aves...

Una lavandera blanca se ha posado en la antena más próxima a mi ventana, esa en la que ya he visto estorninos, torcaces, gorriones, jilgueros, tórtolas turcas... Se agacha y limpia contra el metal las comisuras de su pico con unos cuantos gestos decididos. Cuando comienza a cantar, parece enumerar en tono muy agudo cifras de dos dígitos.

En el Museo del Prado de Madrid, un óleo del salmantino Antonio Carnicero Mancio, pintado entre 1788 y 1789 (estallaba la Revolución Francesa), y no expuesto, pero que puede admirarse en la web de la pinacoteca (19), aparecen un montón de aves diferentes posadas en un mismo árbol. A este que parece sucederle lo que a mi antena, sólo que con muchas más especies, y todas a la vez.

Titulado San Francisco predicando a las aves, entre ellas aparecen dos tórtolas turcas, o quizá rosigrises. A las turcas aún les faltaban casi dos siglos para presentarse en Europa. Las rosigrises crían al sur del Sahara. Son muy parecidas. Llama la atención, en cualquier caso, su presencia entre numerosas especies sí típicas de la avifauna ibérica. Y sobre todo, que Carnicero no incluyera en este cuadro tórtolas comunes o europeas, tan típicas aquí.

No vale pensar si acaso San Francisco predicaba un día de invierno (en esas fechas las tórtolas europeas están con las rosigrises en el Sahel), pues en el cuadro sí aparecen varias aves migratorias transaharianas, como la lavandera boyera, el cuco o el colirrojo real. Todas están retratadas de manera muy notable. Aunque sin llegar, eso es verdad, a la sobresaliente maestría del autor para captar, en la expresión del santo, la arrobada expresión de cualquier pajarero que se precie ante tamaña reunión de especies en un solo árbol.

¿Tórtolas turcas (o rosigrises) y no europeas? Espero que ese cuadro no sea una extraña premonición.

La tórtola europea o común es la pariente salvaje más próxima de la tórtola turca que tenemos en Europa. Llega cada primavera de África, tras pasar el invierno en el Sahel. En otoño, después de criar en nuestros campos (no en ciudades y pueblos, como la turca: no compiten por los mismos recursos), regresa a esas extensiones justo al sur del Sahara.

En las últimas décadas, sus poblaciones vienen sufriendo un descalabro descomunal. Según el European Bird Census Council, entidad dedicada al mantenimiento de información actualizada sobre las poblaciones de aves silvestres (por ejemplo, para facilitar la toma de decisiones políticas), ha padecido en las últimas cuatro décadas la merma de casi el 70% de su población. En Reino Unido está a punto de desaparecer.

En 2016 el Comité Científico de Flora y Fauna Silvestres del por entonces denominado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, consultado por la Sociedad Española de Ornitología - SEO/BirdLife sobre la posible inclusión de la tórtola europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, propuso que efectivamente así fuera. En 2018 la Comisión Europea presentó un Plan de Acción para la especie con el apoyo del Gobierno de España. Nada de eso se ha puesto aún en marcha.

Al tiroteo sin cuartel de esta especie se suman como causas de su declive otros factores como el abuso de biocidas en el campo, la destrucción de los paisajes agrarios tradicionales o el cambio en las condiciones climáticas. Según el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos del CSIC, cada año se cazan sólo en España más de 900.000 ejemplares.

La Real Federación Española de Caza se manifestó, hace dos años, claramente en contra de la moratoria a la captura de tórtolas comunes propuesta por el Comité ministerial y la Comisión Europea. «Seguiremos trabajando en todos los frentes para evitar que esta moratoria sea una realidad», sostuvieron. Lo mismo que los cazadores de otros países, igual de reacios a ese cambio.

En noviembre pasado, el área especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado envió un oficio a los gobiernos autonómicos instando a prohibir la caza de esta especie en los 13 territorios que aún la permiten.

30

No dejo de repetirme, de repetir, de escuchar y de leer que la crisis de tantas cosas en la que penetramos por la puerta de esta pandemia va a transformar mucho de lo que hasta ahora hemos dado por firme.

En más de un casino al más alto nivel financiero y político, tras cambiar su pasta por fichas de colores, los jugadores se reúnen diariamente al grito de »¡Hagan juego!». Se reparten las barajas de informes, análisis, previsiones, escenarios de futuro. En el carril de sus ruletas bailan las bolas de las crisis sanitaria, humanitaria, económica, social, climática, salvaje.

¿Hasta qué extremo sus apuestas van a definir los próximos años? ¿Y sus faroles? ¿Cuánto están dispuestos a envidar ante según qué partida? ¿Qué consideran esencial, qué prescindible? ¿A quiénes?

En un tipo de apuesta combinada, llamada «Perder-para-Ganar», al apostar a dos o más selecciones en diferentes eventos, ganas si fallas en al menos uno de los resultados. Para ello hay que saber dónde, cómo y cuándo te la juegas. Y bastante de cálculo. La idea, como suele decirse, es no poner todos los huevos en la misma cesta.

Pero sólo hay un planeta. Y no es una cesta. Es un nido.

Modelo perfecto de arquitectura minimalista, tanto el de la tórtola turca como el de la europea están hechos con muy poquitas ramas, y si acaso algo de hierba seca. Ambos adultos incuban dos huevos que tardan unos quince días en abrirse. Tres semanas después, sus jóvenes ocupantes ya se animan a volar hacia otros árboles.

Las turcas tardan un tiempo en adquirir ese medio collar negro que lucen sus mayores en la nuca. También en comprender quién son: parece ser que sólo una parte de los ejemplares que nacen cada año sienten en su pecho la llamada de la aventura, y se animan a volar lejos de donde han nacido. El resto apenas se alejan de donde nacen. Lo que sea que late en el corazón explorador de las primeras explica, probablemente, la colonización del mundo que pusieron en marcha sus ancestros hace poco más de un siglo. «¿Y si cambio?», se dijeron a sí mismas. Y allá fueron. Y con el tiempo, introdujeron un pequeño cambio a lo que escuchaban millones de gentes cuando abrían sus ventanas.

Las tórtolas europeas, sin embargo, viven en un cambio casi permanente: hacen dos migraciones al año, y tienen un territorio en África y otro en Europa. Además, sufren tiroteos, las consecuencias del abuso de biocidas en los campos, la crisis climática... Su futuro también depende de un cambio, en este caso en unas leyes.

Si en Europa nos cuesta tanto dar pasos tan minúsculos como ese para salvar una sola especie de tórtola, ¿podemos esperar que la UE se salve a sí misma de su enredada burocracia y sus intrigas de poder, y que luego apueste de verdad por políticas de conservación de la naturaleza? Mejor que sí. ¿Y que la humanidad se imponga como vital y urgente salvar la biodiversidad, por todas partes, y frenar las causas de la crisis del clima? Mejor que también.

31

Tras haber estado observando aquella palomita en los jardines de Point Breeze, y algunas otras, el joven matrimonio regresa cogido del brazo a la fabulosa mansión del padre de ella.

Zenaida apoya su sien en el hombro de Charles Lucien.

«¿Qué harías tú sin las aves?», suspira.

Sabemos, por las cartas de ambos que se han conservado, que se amaron toda su vida. Él confiesa que le sería complicado encontrar otra vocación igual de intensa. Y comienza a compartir con ella algunos de los proyectos pajareros que tiene previsto poner en marcha de inmediato. El primero, la descripción, por vez primera para la ciencia, de ese paíño que colectaron en alta mar.

«¿Aquel negro que olía tan... especial?».

«Sí, ese. Se lo dedicaré a Alexander Wilson. Es una especie oceánica, jamás descrita, que...».

Zenaida, que ya ha tenido suficiente, le pregunta riendo: «¿Qué hora es?».

Charles Lucien busca en su chaleco y extrae su reloj, un Répétition minute de diseño antiguo. Es un legado muy especial. Nunca se separará de él. Pertenecía al médico de la familia, Henri de France. En su esfera, como en una dimensión ajena a las horas, reconoce su rostro venerable y justo. También el de los otros tutores que, en su niñez inglesa, reconocieron y estimularon su pasión por la naturaleza.

Era un niño de siete años cuando con sus padres y hermanos, tras ser apresada la familia por los británicos, llegó a la casona de Thorngrove, en Worcester, a medio camino de Gales desde Londres (20). Al este corría el río Severn. Al oeste se levantaban las colinas de Malvern, que siglo y medio después inspirarían a Tolkien algunos de los paisajes de sus libros. La abuela Letizia enviaba mucho dinero en secreto. El emperador Napoleón no podía enterarse. No se llevaba bien con el padre de Charles Lucien, su hermano menor.

Vivían a lo grande, a pesar de no poder salir apenas de aquella jaula de oro.

Lucien padre observaba las estrellas en su nuevo telescopio y escribía un largo poema sobre Carlomagno. El pequeño Charles Lucien leía y releía el Systema vegetabilium de Linneo, regalo de su cuidador. Y a Buffon. Coleccionaba mariposas, capturaba aves, mantenía su propio jardín botánico. Se interesaba por todos los pescados que pasaban por la cocina. Llevaba una lista de ellos. El padre Maurizio, capellán de la familia y profesor de música, le ayudaba a buscar respuesta a todas sus curiosidades, y le enseñaba a sistematizar sus hallazgos. Su padre no entendía bien aquella desatada pasión suya por los bichos y las plantas, que consideraba de poca altura intelectual, como escribir al aire. El doctor Henri de France, sí. Un día le dijo: «Tú haz lo que te diga tu corazón». Charles Lucien siguió este consejo toda su vida.